平湖市独山港镇的麦田金浪翻涌,收割机在田间穿梭不停。种粮大户何明兵正站在地头,紧锣密鼓地指挥着自家3000亩麦田的最后收割。“今年小麦收成很好,算下来能增收超过60万元!”何明兵难掩喜悦之情。

谈及丰收的原因,这位有着近20年种植经验的“老把式”何明兵欣然分享了他的新认知:“去年底加入了中化农业MAP合作,这一季小麦,就是我们联手后的‘开篇之作’。”

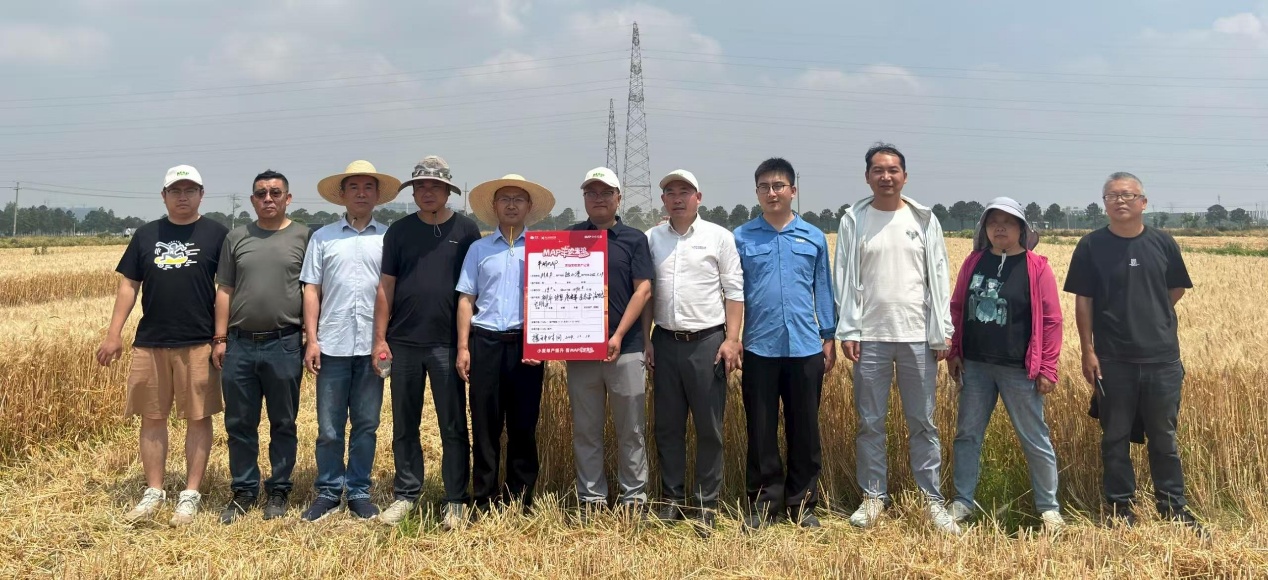

何明兵的丰收喜悦并非孤例。浙江潮新闻报道,近日,经平湖市商务局、农业农村局联合专家组现场实地测产,中化农业MAP农场的小麦单产达到1090.4斤/亩,这一数字显著超越了传统种植水准,不仅刷新了当地记录,更是“科技赋能农业”深度实践的生动写照。

解锁稳产增收的科技密码

在接触MAP技术服务体系之前,何明兵坦言自己的耕作方式更依赖经验。虽然近几年引入了无人机播种等新技术,效率得以提升,但也遇到了种子落在麦茬上难以出苗、浪费较大、出苗不均等问题。如今,他采用了MAP的技术方案,每亩节省种子20到30斤。

这套方案的“核心秘诀”之一是精量条播技术。中化农业MAP华东大区平湖中心农艺师汪义明介绍道,尽管2024年受天气制约、播种期延迟至去年12月10日(比往年迟近15天),平湖MAP中心通过采用精量条播技术作为突破口,并配合精细化整地、多光谱无人机结合GIS遥感智能田管等一系列先进农艺措施,精准探索并实施了最优种植方案,成功克服了晚播的不利影响。

5月底,MAP万亩农场迎来测产大考,专家组随机抽取三块田块,进行全田机械化实割。现场对收割面积进行精确丈量,称重并测定水分含量。最终,将所有样本数据统一折算至标准水分13%后,得出了1090.4斤/亩的产量结论,较传统种植方式增产200多斤/亩。

“传统种植仰仗‘老经验’,而MAP农场则依托数据驱动,将土壤水分、病虫害预警甚至细微气象变化尽数量化,变被动的‘靠天吃饭’为主动的‘因天制宜’、‘精准施策’。”平湖市农业技术推广中心主任徐军在解析高产秘诀时如是评价。他举例说,MAP农场借助“MAP智农”APP,不仅能精准预测地块未来2小时天气,更能通过GIS空间分析,以不同色彩直观区分作物长势差异,为农艺师开展针对性田间指导和种植户远程实时监测决策提供了有力支撑。

重塑农业价值链:从单点技术到全程赋能

“如今种田,更像有了可靠的‘田管家’。”何明兵笑着形容他与MAP的合作体验。加入MAP后,从育秧插秧一体化技术的无缝对接,到专属种子、肥料、农药的精准供应,再到农艺师定期上门的技术指导,生产过程的便捷性和科学性大大提升。

科技的力量不仅助推了产量飞跃,更在品质提升上卓有成效。MAP合作的农户们普遍建立起“品质达标”的核心意识,着力提升生产环节的质量控制。

“过去我们不太懂得‘达标’意味着什么。”何明兵坦言,“加入MAP后才知道‘呕吐毒素’这个关键指标的重要性!”根据《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,呕吐毒素在商品粮中的限量标准是1000μg/kg。符合标准方能作为高品质商品粮入库,一旦超标则只能当作饲料粮处理,收益会大幅缩水。

汪义明表示,MAP农场通过构建“良种+良法”的全程解决方案,从前期的抗病品种选育开始,到后期的系统性毒素防控措施,有效攻克了由小麦赤霉病导致的呕吐毒素超标难题。检测数据显示,通过科学规划种植和绿色防治,今年MAP服务的麦田,小麦毒素从800μg/kg进一步降低到了300μg/kg以内,远低于普通农户种植的麦田,有力保障了粮食符合国家食品安全标准。

更深刻的变革在于产业价值链的延伸与升级。中化农业MAP打造的“MAP beSide”品控溯源平台,创新性地为每袋农产品赋上独一无二的区块链二维码。消费者扫码即可清晰追溯其播种、施肥、收割等全生命周期的数据细节,甚至能看到负责的农艺师姓名和田间作业照片。“这有效解决了农产品‘优质难优价’的行业痛点,为农民实现可持续增收开辟了可靠路径。”独山港镇农业农村办副主任张连胜对此高度评价。

目前,在平湖区域,依托中化农业MAP的技术赋能,当地种粮户小麦亩均产量提升了150-250斤,增收幅度普遍超过200元/亩。平湖市商务局副局长柳平总结道:“MAP模式为区域粮食安全构筑了坚实的‘技术护城河’,其标杆效应正有力驱动全市农业向智慧化、标准化方向加速转型。”

时值金黄的小麦颗粒归仓,在平湖中化农业MAP的育秧基地内,7000亩优质的秧苗已经蓄势待发,静候着田野间下一轮的丰收序曲,这正是现代农业科技带动增产提质惠农增收的生动写照。